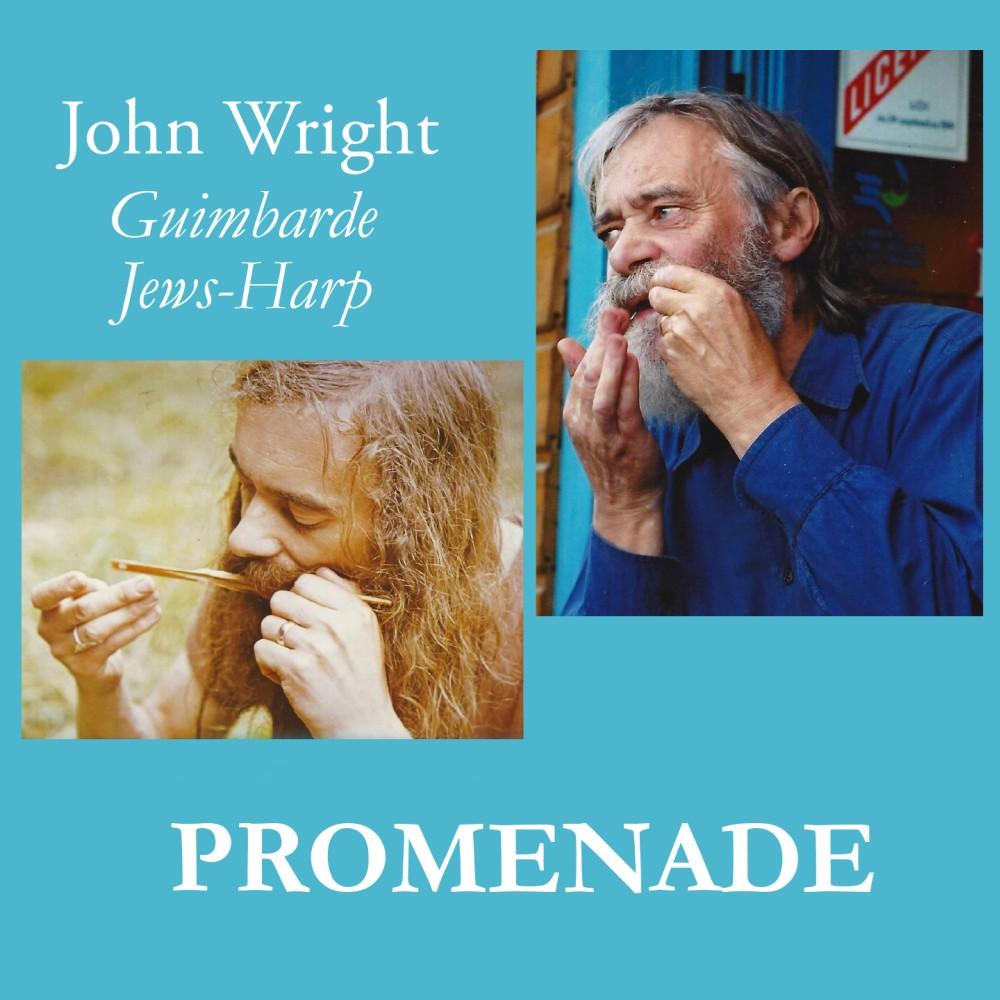

John Wright 1939/2013

L’homme qui faisait chanter les guimbardes

La guimbarde est un idiophone avec comme élément vibrant une lamelle actionnée par pincement avec la cavité buccale du musicien comme résonateur.

C’est ce petit instrument souvent considéré comme un jouet, ou un gadget musical, qui sera un des instruments de musique favori et admirablement joué par un Anglais installé en France : John Wright.

« La tradition c’est une révolution permanente. »

Cette phrase qu’il aimait prononcer avec son splendide accent résume bien le parcours musical de John Wright qui bouleversa le monde de la musique populaire en France en entrainant une génération à la découverte et la pratique du chant et des instruments traditionnels. En créant avec Catherine Perrier et quelques amis, en décembre 1969 : « le Bourdon », une association mythique aujourd’hui, qui chaque lundi, dans différents lieux à Paris organisait un folk Club il permettra à nombre de musiciens de venir présenter leurs musiques mais aussi à des « folkeux » de faire leurs premiers pas. C’est là qu’il rencontra, entre autres, Tran Quang Hai musicien vietnamien, maitre de la guimbarde, des cuillères et du chant diphonique.

Pour John la musique sera : le chant, le Crwth, le violon... Mais toujours avec une tendresse et un émerveillement pour la guimbarde.

« Ça se passe comme ça : on sélectionne un son initial tout en écoutant ce qui se passe à l’arrière-plan. Quand un autre son, lointain, vous séduit, on va le chercher et on l’amène au premier plan à la place du premier, et ainsi de suite ce qui donne avec les sons successifs et leur combinaison, l’impression de « promener » le son de la guimbarde dans la bouche et dans la gorge. Tout au long des années j’ai pratiqué la guimbarde, ou plutôt vécu avec le couple qu’elle forme avec la cavité buccale »

Toute sa vie, avec sa compagne, Catherine Perrier, il exposa dans de nombreux pays, lors de ses rencontres avec des musiciens traditionnels, sa technique, la complexité et la richesse de jeu de la guimbarde. - Il participa en 1984 au premier Congrès International de Guimbarde organisé aux USA -

Nombreux sont les musiciens pour qui, la rencontre avec John Wright, fut une révélation dans la façon d’aborder les musiques des peuples du monde et le jeu de la guimbarde.

Daniel Roy important musicien du revivalisme de la musique québécoise se souvient de John :

« La première fois que j’ai entendu l’Art de la guimbarde sur le label Chant du monde ça a changé ma vie, wow que du bonheur ! J’ai eu par la suite le plaisir de visiter John Wright à Paris en 2002 pour y faire une Masterclass de deux semaines. John m’a ouvert les oreilles sur des textures de son, de jeu d’ombres et de lumières dans la musique en général et la guimbarde en particulier, il m’a aussi sensibilisé aux différents espaces vibratoires en Europe, souvent des Églises et même jusqu’à l’écoute de trains en Écosse qui glissaient sur les rails en hiver. J’ai appris beaucoup de nos conversations et j’y réfléchis toujours. Il me raconta qu’il allait souvent jouer en Norvège et qu’il se demandait pourquoi on l’invitait si souvent alors qu’il trouvait que les joueurs de Munnharpa jouaient beaucoup mieux que lui, John était humble ! John Wright a été une figure importante tout comme Catherine Perrier à la Veillée des Veillées en 1975. Il a influencé de nombreux jeunes musiciens en devenir à l’époque suite à sa merveilleuse rencontre sur scène avec le violoniste Jean Carignan. »

Ses adeptes sont nombreux et reconnaissants du travail et de l’ouverture d’esprit de ce musicien qui lors de longues soirées vous embarquait très vite dans une autre de ses nombreuses passions : les locomotives à vapeur ! On vous le disait le souffle c’était sa vie.

Philippe Krumm.

Bernard Lortat-Jacob

TRAD Magazine N°152 – Novembre/Décembre 2013

« Au tout début des années 70, John fréquentait avec assiduité le Département d’ethnomusicologie du Musée de l’homme. Son responsable Gilbert Rouget, lui trouvait des vacations qui lui permettaient de travailler. Cela dura cinq ans. Oh ! Ce n’était pas vraiment un statut que celui de John ; ces vacations ne lui rapportaient sans doute pas énormément d’argent, mais enfin ! John était avec nous pour s’acquitter surtout de deux taches. L’une porte sur l’étude des résonnée des quelques huit mille instruments de musique. Ceux-ci pour des raisons opaques, trônent désormais dans la belle obscurité de la tour transparente du Musée du Quai Branly. L’autre tâche consiste à « faire des fiches » d’archives pour documenter, chronomètre en main, les collections de musiques enregistrées sur bandes magnétiques. « Ah ! ces fichiers » disait-il sur un ton un peu moqueur. Et il prononçait un « I » à l’anglaise. Légèrement diphtongué, le mot s’entendait comme « fait chier ». On riait bien sûr de cet à peu près qui n’en était pas tout à fait un. Car si faire des fiches est l’alpha de l’ethnologie et de la muséographie, en rédiger n’a jamais amusé personne. John était alors violoniste : si je me souviens bien, il était à l’époque assez peu expérimenté sur l’instrument et devait faire son training quotidien. Or, dans le petit studio que Gilbert Rouget avait fait aménager dans les combles du département – d’où l’on pouvait voir la tour Eiffel voisine – Il lui arrivait de combiner deux jobs simultanément. C’est ainsi que l’on pouvait entendre le violon de John, et plus encore la pulsation d’un reel qu’il surlignait vigoureusement de son pied, sur un fond d’enregistrement d’une berceuse nepali diffusée à bas niveau. Le pied de John ébranlait la mezzanine. Nous étions quelques mètres plus bas, et devions nous accommoder de cette polymusique ! Le travail de John sur les instruments variait d’une année à l’autre. Mais fondamentalement, c’était la guimbarde qui l’occupait et nous fascinait tous. De sorte que Gilbert Rouget lui commanda de réaliser, avant d’y associer Geneviève Dournon-Taurelle, le catalogue de la très belle collection de guimbardes du Musée de l’Homme couvrant pas moins de cinq continents. Comme Tran Quang Hai du reste (un autre complice), John connaissait toutes ces guimbardes et les jouait à peu près tout le temps. À travers John, Geneviève Dournon-Taurelle apprit à connaitre le détail et les ressources acoustiques de cet étonnant instrument, qu’il s’agissait de décrire, de comprendre et de classer. Il fallut créer, pour lui, une typologie spécifique ; ce ne fut pas simple. Ce travail en commun, qui partait de point de vue si différents, laissait en outre penser que la collaboration entre muséographe et musicien n’était pas un pari gagné d’avance. Et il nous disait aussi qu’il n’y a pas de « petits objets » en ethnomusicologie : dès lors que l’attention portée aux instruments est soutenue, les problèmes ne font que se multiplier. Longues journées donc, jusqu’à tard le soir avec Geneviève... Engueulades aussi – la science est à ce prix. Mais il n’en reste pas moins que ce catalogue raisonné, sans doute introuvable aujourd’hui, reste un modèle du genre. Un genre difficile, et sans doute obsolète où il s’était agi d’associer des regards- et peut-être même des logiques- incompatibles. Ce faisant John avait su donner à ces instruments la vie qu’ils perdirent le jour qu’ils firent leur entrée, au nom de la science, dans un établissement public français. Mais allons à l’essentiel. L’essentiel, c’est le rapport que John entretenait avec la musique et sa façon si intelligente qu’il avait de ressentir et de parler d’elle en quelques mots, toujours simples, précis et sensibles – des mots de tous les jours. Je crois pouvoir affirmer que John m’a plus appris sur la musique que tous les musicologues professionnels que je côtoyais alors et qui s’interrogeaient sur des méthodes de transcription, sur un décompte rythmique ou sur un aspect formel particulier. John, lui était « dans » la musique. Il savait repérer tout de suite la singularité d’une technique et peut-être plus encore, la qualité d’un phrasé. La musique avait quelque chose de charnel et d’immédiat. On pouvait, on « devait » la jouer ou la chanter (le pragmatisme anglo-saxon a de ce point de vue quelque chose de fondamentalement positif). Elle était là pour atteindre nos oreilles et notre corps. Et si elle touchait John, elle nous touchait aussi : « En lui et par lui », comme disent les curés durant leur messe. De fait, il y avait bien un aspect épiphanique dans l’écoute de John : le beau se révélait en lui et, par sa seule émotion, il savait le communiquer, le rendre tangible. De ce fait, John disposait d’une maïeutique secrète : aimant, il savait se faire aimer ; il savait donner parce qu’il recevait beaucoup. C’est en cela sans doute qu’il était un vrai musicien, un passeur de musique, et que nous lui devons tant. »